under construction

Ujian, NOL Besarkah?

Untuk masuk ITB saja Ada Ujian Saringan Masuk.

di dalamnya juga banyak di UJI, –> baik itu UTS, UAS, uji Sidang

lalu masuk Surga? Ujian saringannya ada juga ya!

***

Lembar soalnya adalah berbagai kesulitan dalam hidup.

Lambar jawabannya adalah ikhtiar kita mengatasinya.

Soal benar salah adalah pemahaman kita tentang Allah dan kehidupan ini.

Soal pilihan ganda adalah pilihan-pilihan keputusan kita.

Soal essay dijawab dengan semua ucapan lidah kita.

Ujian praktek adalah perbuatan dan tindakan kita.

Bila hari ini waktu ujian dinyatakan habis, berapa skor kita? Lulus kah kita?

Semua yang dikejar manusia tidak berati buat Allah. Semua kehebatan manusia tidak bermakna buat Allah. Semua harta milik tujuh turunan tidak bernilai buat Allah. Semua jabatan dan gelar tinggi tidak menarik buat Allah.

Allah ingin tahu kontribusi apa yang kita sudah buat selama di dunia. Perbaikan apa yang sudah kita lakukan dengan potensi kita. Hadiah apa yang sudah kita berikan bagi generasi selanjutnya dengan talenta kita.

Allah memeriksa lembar jawaban kita dengan penuh harap.

Jangan sampai kita mendapat nilai nol besar…

***

memaknai masa luang

gubahan dari sini

Ujian Pra-Kelulusan (SIDANG Tauhid)

Sesudah shalat malam bersama, beberapa santri yang besok pagi diperkenankan pulang kembali ke tengah masyarakatnya, dikumpulkan oleh Pak Kiai di zawiyyah sebuah masjid.

Seperti biasanya, Pak Kiai bukannya hendak memberi bekal terakhir, melainkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan khusus, yang sebisa mungkin belum usah terdengar dulu oleh para santri lain yang masih belajar di pesantren.

“Agar manusia di muka bumi ini memiliki alat dan cara untuk selamat kembali ke Tuhannya,” berkata Pak Kiai kepada santri pertama, “apa yang Allah berikan kepada manusia selain alam dan diri manusia sendiri?” “Agama,” jawab santri pertama. “Berapa jumlahnya?” “Satu.” “Tidak dua atau tiga?”

“Allah tak pernah menyebut agama atau nama agama selain yang satu itu, sebab memang mustahil dan mubazir bagi Allah yang tunggal untuk memberikan lebih dari satu macam tuntunan.”

**

Kepada santri kedua Pak Kiai bertanya, “Apa nama agama yang dimaksudkan oleh temanmu itu?” “Islam.” “Sejak kapan Allah mengajarkan Islam kepada manusia?” “Sejak Ia mengajari Adam nama benda-benda.” “Kenapa kau katakan demikian?”

“Sebab Islam berlaku sejak awal mula sejarah manusia dituntun. Allah sangat adil. Setiap manusia yang lahir di dunia, sejak Adam hingga akhir zaman, disediakan baginya sinar Islam.” “Kalau demikian, seorang Muslimkah Adam?” “Benar, Kiai. Adam adalah Muslim pertama dalam sejarah umat manusia.”

**

Pak Kiai beralih kepada santri ketiga. “Allah mengajari Adam nama benda-benda,” katanya, “bahasa apa yang digunakan?” Dijawab oleh santri ketiga, “Bahasa sumber yang kemudian dikenal sebagai bahasa Al-Qur’an.” “Bagaimana membuktikan hal itu?”

“Para sejarahwan bahasa dan para ilmuwan lain harus bekerja sama untuk membuktikannya. Tapi besar kemungkinan mereka takkan punya metode ilmiah, juga tak akan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan. Manusia telah diseret oleh perjalanan waktu yang sampai amat jauh sehingga dalam kebanyakan hal mereka buta sama sekali terhadap masa silam.” “Lantas bagaimana mengatasi kebuntuan itu?”

“Pertama dengan keyakinan iman. Kedua dengan kepercayaan terhadap tanda-tanda yang terdapat dalam kehendak Allah.” “Maksudmu, Nak?”

“Allah memerintahkan manusia shalat dalam bahasa Al-Qur’an. Oleh karena sifat Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, berlaku universal secara ruang maupun waktu, maka tentulah itu petunjuk bahwa bahasa yang kita gunakan untuk shalat adalah bahasa yang memang relevan terhadap seluruh bangsa manusia. Misalnya, karena memang bahasa Al-Qur’anlah yang merupakan akar, sekaligus puncak dari semua bahasa yang ada di muka bumi.”

**

“Temanmu tadi mengatakan,” berkata Pak Kiai selanjutnya kepada santri keempat, “bahwa Allah hanya menurunkan satu agama. Bagaimana engkau menjelaskan hal itu?”

“Agama Islam dihadirkan sebagaimana bayi dilahirkan,” jawab santri keempat, “Tidak langsung dewasa, tua atau matang, melainkan melalui tahap-tahap atau proses pertumbuhan.”

“Apa jawabmu terhadap pertanyaan tentang adanya berbagai agama selain Islam?” “Itu anggapan kebudayaan atau anggapan politik bukan anggapan akidah.” “Apakah itu berarti engkau tak mengakui eksistensi agama-agama lain?”

“Aku mengakui nilai-nilai yang termuat dalam yang disebut agama-agama itu –sebelum dimanipulasikan– sebab nilai-nilai itu adalah Islam jua adanya pada tahap tertentu, yakni sebelum disermpurnakan oleh Allah melalui Muhammad rasul pamungkasNya. Bahwa kemudian berita-berita Islam sebelum Muhammad itu dilembagakan menjadi sesuatu yang disebut agama –dengan, ternyata, berbagai penyesuaian, penambahan atau pengurangan– sebenarnya yang terjadi adalah pengorganisasian. Itu bukan agama Allah, melainkan rekayasa manusia.”

**

Pak Kiai menatapkan matanya tajam-tajam ke wajah santri kelima sambil bertanya, “Agama apakah yang dipeluk oleh orang-orang beriman sebelum Muhammad?” “Islam, Kiai.” “Apa agama Ibrahim?” “Islam.” “Apa agama Musa?” “Islam.” “Dan agama Isa?” “Islam.” “Sudah bernama Islamkah ketika itu?”

“Tidak mungkin, demikian kemauan Allah, ada nama atau kata selain Islam yang sanggup mewakili kandungan-kandungan nilai petunjuk Allah. Islam dan kandungannya tak bisa dipisahkan, sebagaimana api dengan panas atau es dengan dingin. Karena ia Islam, maka demikianlah kandungan nilainya. Karena demikian kandungan nilainya, maka Islamlah namanya. Itu berlaku baik tatkala pengetahuan manusia telah mengenal Islam atau belum.”

**

“Maka apakah gerangan arti yang paling inti dari Islam?” Pak Kiai langsung menggeser pertanyaan kepada santri keenam. “Membebaskan,” jawab santri itu. “Pakailah kata yang lebih memuat kelembutan!” “Menyelematkan, Kiai.”

“Siapa yang menyelamatkan, siapa yang diselamatkan, serta dari apa dan menuju apa proses penyelamatan atau pembebasan itu dilakukan?”

“Allah menyelamatkan manusia, diaparati oleh para khulafa’ atas bimbingan para awliya dan anbiya. Adapun sumber dan tujuannya ialah membebaskan manusia dari kemungkinan tak selamat kembali ke Allah. Manusia berasal dari Allah dan sepenuhnya milik Allah, sehingga Islam –sistem nilai hasil karya Allah yang dahsyat itu– dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari cengkeraman sesuatu yang bukan Allah.” “Apa sebab agama anugerah Allah itu tak bernama Salam, misalnya?”

“Salam ialah keselamatan atau kebebasan. Itu kata benda. Sesuatu yang sudah jadi dan tertentu. Sedangkan Islam itu kata kerja. Berislam ialah beramal, berupaya, merekayasa segala sesuatu dalam kehidupan ini agar membawa manusia kepada keselamatan di sisi Allah.”

**

Pak Kiai menuding santri ketujuh, “Tidakkah Islam bermakna kepasrahan?” “Benar, Kiai,” jawabnya, “Islam ialah memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Arti memasrahkan diri kepada kehendak Allah ialah memerangi segala kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah.” “Bagaimana manusia mengerti ini kehendak Allah atau bukan?” “Dengan memedomani ayat-ayatNya, baik yang berupa kalimat-kalimat suci maupun yang terdapat dalam diri manusia, di alam semesta, maupun di setiap gejala kehidupan dan sejarah. Oleh karena itu Islam adalah tawaran pencarian yang tak ada hentinya.” “Kenapa sangat banyak orang yang salah mengartikan makna pasrah?”

“Karena manusia cenderung malas mengembangkan pengetahuan tentang kehendak Allah. Bahkan manusia makin tidak peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan tak sedikit di antara orang-orang yang rajin bersembahyang, sebenarnya tidak makin tinggi pengenalan mereka terhadap kehendak Allah. Mereka makin terasing dari situasi karib dengan kemesraan Allah. Hasilnya adalah keterasingan dari diri mereka sendiri. Tetapi alhamdulillah, situasi terasing dan buntu yang terjadi pada peradaban mutakhir manusia, justru merupakan awal dari proses masuknya umat manusia perlahan-lahan ke dalam cahaya Islam. Sebab di dalam kegelapanlah manusia menjadi mengerti makna cahaya.”

**

“Cahaya Islam. Apa itu gerangan?”

Santri ke delapan menjawab, “Pertama-tama ialah ilmu pengetahuan. Adam diajari nama benda-benda. Itulah awal mula pendidikan kecendekiaan, yang kelak direkonstruksi oleh wahyu pertama Allah kepada Muhammad, yakni iqra’. Itulah cahaya Islam, sebab agama itu dianugerahkan kepada makhluk tertinggi yang berpikiran dan berakal budi yang bernama manusia.”

“Pemikiranmu lumayan,” sahut Pak Kiai, “Cahaya Islam tentunya tak dapat dihitung jumlahnya serta tak dapat diukur keluasan dan ketinggiannya:

kita memerlukan tinta yang ditimba dari tujuh lautan lebih untuk itu. Bersediakah engkau kutanyai barang satu dua di antara kilatan-kilatan cahaya mahacahaya itu?”

“Ya, Kiai.”

“Sesudah engkau sebut Adam, apa yang kau peroleh dari Idris?”

“Dinihari rekayasa teknologi.”

“Dari Nuh?”

“Keingkaran terhadap ilmu dan kewenangan Allah.”

“Hud?”

“Kebangunan kembali menuju salah satu puncak

peradaban dan teknologi canggih.”

“Baik. Tak akan kubawa kau berhenti di setiap terminal. Tetapi jawablah: pada Ibrahim, terminal Islam apakah yang engkau temui?”

“Rekonstruksi tauhid, melalui metode penelitian yang lebih memeras pikiran dan pengalaman secara lebih detil.”

“Pada Ismail?”

“Pengurbanan dan keikhlasan.”

“Ayyub?”

“Ketahanan dan kesabaran.”

“Dawud?”

“Tangis, perjuangan dan keberanian.”

“Sulaiman?”

“Ke-waskita-an, kemenangan terhadap kemegahan benda, kesetiaan ekologis dan keadilan.”

“Sekarang sebutkan yang engkau peroleh dari Musa!”

“Keteguhan, ketegasan haq, ilmu perjuangan politik, tapi juga kedunguan dalam kepandaian.”

“Dari Zakaria?”

“Dzikir.”

“Isa?”

“Kelembutan cinta kasih, alam getaran hub.”

“Adapun dari Muhammad, anakku?”

“Kematangan, kesempurnaan, ilmu manajemen dari semua unsur cahaya yang dibawa oleh para perutusan Allah sebelumnya.”

**

Akhirnya tiba kepada santri kesembilan. “Di tahap cahaya Islam yang manakah kehidupan dewasa ini?” “Tak menentu, Kiai,” jawab sanri terakhir itu,

“Terkadang, atau bahkan amat sering, kami adalah Adam yang sembrono dan nekad makan buah khuldi. Di saat lain kami adalah Ayyub –tetapi– yang kalah oleh sakit berkepanjangan dan putus asa oleh perolehan yang amat sedikit. Sebagian kami memperoleh jabatan seperti Yusuf tapi tak kami sertakan keadilan dan kebijakannya; sebagian lain malah menjadi Yusuf yang dicampakkan ke dalam sumur tanpa ada yang mengambilnya. Ada juga golongan dari kami yang telah dengan gagahnya membawa kapak bagai Ibrahim, tapi sebelum tiba di gudang berhala, malah berbelok mengerjakan sawah-sawah Fir’aun atau membelah kayu-kayu untuk pembangunan istana diktator itu.”

Pak Kiai tersenyum, dan santri itu meneruskan, “Mungkin itu yang menyebabkan seringkali kami tersembelih bagai Ismail, tapi tak ada kambing yang menggantikan ketersembelihan kami.”

“Maka sebagian dari kami lari bagai Yunus: seekor ikan paus raksasa menelan kami, dan sampai hari ini kami masih belum selesai mendiskusikan dan menseminarkan bagaimana cara keluar dari perut ikan.” Pak Kiai tertawa terkekeh-kekeh.

“Kami belajar pidato seperti Harun, sebab dewasa ini berlangsung apa yang disebut abad informasi. Tetapi isi pidato kami seharusnya diucapkan 15 abad yang lalu, padahal Musa-Musa kami hari ini tidaklah sanggup membelah samudera.”

“Anakku,” Pak Kiai menyela, “pernyataan-pernyataanmu penuh rasa sedih dan juga semacam rasa putus asa.”

“Insyaallah tidak, Kiai,” jawab sang santri, “Cara yang terbaik untuk menjadi kuat ialah menyadari kelemahan. Cara yang terbaik untuk bisa maju ialah memahami kemunduran. Sebodoh-bodoh kami, sebenarnya telah pula berupaya membuat tali berpeluru Dawud untuk menyiapkan diri melawan Jalut. Tongkat Musa kami pun telah perlahan-lahan kami rekayasa, agar kelak memiliki kemampuan untuk kami lemparkan ke halaman istana Fir’aun dan menelan semua ular-ular sihir yang melata-lata. Kami juga mulai berguru kepada Sulaiman si raja agung pemelihara ekosistem. Seperti Musa kami juga belajar berendah hati kepada ufuk ilmu Khidhir. Dan berzikir. Bagai Zakaria, kami memperpeka kehidupan kami agar memperoleh kelembutan yang karib dengan ilmu dan kekuatan Allah. Terkadang kami khilaf mengambil hanya salah satu watak Isa, yakni yang tampak sebagai kelembekan. Tetapi kami telah makin mengerti bagaimana berguru kepada keutuhan Muhammad, mengelola perimbangan unsur-unsur, terutama antara cinta dengan kebenaran. Sebab tanpa cinta, kebenaran menjadi kaku dan otoriter. Sedangkan tanpa kebenaran, cinta menjadi hanya kelemahan, keterseretan, terjebak dalam kekufuran yang samar, hanyut dan tidak berjuang.”

**

Betapa tak terbatas apabila perbincangan itu diteruskan jika tujuannya adalah hendak menguak rahasia cahaya Islam. “Sampai tahap ini,” kata Pak Kiai, “cukuplah itu bagi kalian, sesudah dua pertanyaan berikut ini kalian jawab.” “Kami berusaha, Kiai,” jawab mereka.

“Bagaimana kalian menghubungkan keyakinan kalian itu dengan keadaan masyarakat dan negeri di mana kalian bertempat tinggal?”

“Kebenaran berlaku hanya apabila diletakkan pada maqam yang juga benar. Juga setiap kata dan gerak perjuangan,” berkata salah seorang.

“Sebaik-baik urusan ialah di tengah-tengahnya, kata Rasul Agung. Harus pas. Tak lebih tak kurang,” sambung lainnya.

“Muhammad juga mengajarkan kapan masuk Gua Hira, kapan terjun ke tengah masyarakat,” sambung yang lain lagi. “Mencari titik koordinat yang paling tepat pada persilangan ruang dan waktu, atau pada lalu lintas situasi dan peta sejarah.”

“Ada dakwah rahasia, ada dakwah terang-terangan.”

“Hikmah, maw’idhah hasanah, jadilhum billati hiya ahsan.”

“Makan hanya ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itulah irama. Itulah sesehat-sehat kesehatan, yang berlaku bagi tubuh maupun proses sejarah.”

“Perjuangan ialah mengetahui kapan berhijrah ke Madinah dan kapan kembali ke Makkah untuk kemenangan.”

“Dan di atas semua itu, Rasulullah Muhammad bersedia tidur beralaskan daun kurma atau bahkan di atas lantai tanah.”

Pak Kiai tersenyum, “Apa titik tengah di antara kutub kaku dan kutub lembek, anak-anakku?”

“Lentur, Kiai!” kesembilan santri itu menjawab serentak, karena kalimat itulah memang yang hampir setiap hari mereka dengarkan dari mulut Pak Kiai sejak hari pertama mereka datang ke pesantren itu.

“Fal-yatalaththaf!” ucap Pak Kiai akhirnya sambil berdiri dan menyalami santri-santrinya satu per satu, “titik pusat Al-Qur’an!”

Sedikit gubahan dari sini

Semua jawaban murid berbobot, masuk logika! Informatika Bangeeetz ^^

Perjalanan hidup di dunia itu sangat pendek @,@

✔Hidup itu CERPEN,,

✔Dari Tanah, Di Atas Tanah, Kembali Ke Tanah.

✔Maka Hiduplah Karena ALLAH, Engkau Akan Menjadi Makhluk ALLAH yang Paling Bahagia

Akhir-akhir ini saya sangat menikmati membuat CERPEN, perjalanannya pendek dan singkat dalam bingkai waktu yang terbatas. Perjalanan hidup setelah kematian jauh lebih panjang, sangat dan unlimited process tidak cocok jua kalau dianalogikan sebagai Novel :D. kemarin saya sedikit terusik dengan ucapan seorang Ulama, ilmuwan dan sastrawan Muslim Ibnu Qoyyim Al jauziyyah, berikut perkataannya: “”Waktu seseorang itulah hakekat umurnya, dialah penentu kehidupan abadinya (di kemudian hari), apakah dalam kenikmatan abadi ataukah dalam kehidupan sengsara dalam adzab abadi yang pedih…”

mudah-mudahan pesan ini mengundang Ibrah bagi saya pribadi khusunya!

Allah-Allah-Allah, tunjukkan dan arahkan langkah ini agar berada pada jalan lurusMu .. amiin

@Sabuga ITB

PMW areas

Tuhan yang diperkecil Bukanlah Illahi

Orang sering menyembah Tuhan yang diperkecil. Maka berabad-abad yang lalu, di kota-kota yang berbataskan gurun, di mana langit luas dan malam dihuni cerita dan rahasia, para rasul datang memperingatkan. Mereka mengecam berhala. Mereka mengecam doa yang membayangkan Tuhan sebagai —jika kita pakai kiasan hari ini— seraut pohon bonsai.

Berhala atau bonsai: sesuatu yang memikat justru karena diletakkan di sebuah kotak yang tetap, seakan-akan hidup, tapi sebenarnya hanya Tuhan yang diperkecil oleh manusia, sesembahan yang jauh dari hakikat Dia yang maha-agung.

Orang-orang muslim punya sebuah cerita dari Quran.

Di hadapan Firaun, begitulah dikisahkan, Musa memberi jawab yang tak diharapkan ketika raja Mesir itu bertanya, ‘Dan apakah Tuhan alam dunia itu?’ Pertanyaan itu, ‘Ma rabbu al-alamina?’, cenderung menantikan sebuah definisi. Tapi jawaban Musa berbeda, dan sangat kena. Nabi itu hanya mengatakan bahwa ‘Tuhan’ adalah ‘Tuhan dari Timur dan dari Barat, dan dari segala yang ada di antaranya.’

Musa tak memberikan sebuah definisi, sebab Tuhan yang didefinisikan sama halnya dengan Tuhan yang dibatasi, rapat-rapat, dalam bahasa. Jawaban Musa sebenarnya sebuah deskripsi —atau lebih tepat, sebuah penggambaran yang tak berakhir di satu kesimpulan. Kita bisa menafsirkannya sebagai usaha untuk menunjukkan, dengan kiasan, bahwa Tuhan adalah keagungan yang hadir di ufuk Timur, di mana cahaya bersinar, dan juga di arah Barat, tempat gelap berangkat. Dengan kata lain: Tuhan adalah Rabb-i— ‘pemilik’, ‘tuan’, dan ‘pengasuh’ —dari segalanya, dari yang tampak dan tak tampak, dari yang bersama terang dan yang menemui kelam.

Itu sebabnya Ia ‘esa’. Di sini, ‘esa’ —yang dalam bahasa Indonesia ditambahi dengan kata ‘maha’ —berbeda dari ‘satu’. ‘Satu’ adalah sebuah bilangan, sementara yang ilahiah tak dapat dihitung. Ia bukan seperti bulan dan matahari.

Ia bukan juga Tuhan dalam Also Sprach Zarathustra: Tuhan yang digambarkan Nietzsche sebagai sosok ‘tua berjanggut muram’ yang ‘cemburu’ dan berkata, ‘Hanya ada satu Tuhan! Kalian tak boleh punya tuhan lain selain aku!’ Dalam Zarathustra, setelah pernyataan itu diucapkan, tuhan-tuhan lain pun mati —bukan karena dibinasakan, tapi karena tertawa geli.

Bagi saya, karikatur Nietzsche ini tak bisa menangkap sikap mereka yang hanif, yang percaya bahwa Ilahi adalah tunggal. Kaum monotheis tak datang untuk mengurangi jumlah. Mereka tak hendak meringkas persoalan. Justru sebaliknya. Yang Maha-agung adalah tunggal karena Ia begitu akbar dan sulit diutarakan. Ia adalah dasar dan juga sumber dari sebuah daya yang menggetarkan —sebuah daya yang menyebabkan segala hal muncul ke dalam terang, ‘ada’.

Siapa saja yang tergetar oleh daya itu, dan mencoba menyebut sumber yang ada di baliknya dengan sebuah nama, dengan sebuah kata, ia akan merasa tak sanggup. Chairil Anwar mengeluh dalam sebuah sajak yang ia beri nama Doa: ‘Betapa susah sungguh, mengingat Kau penuh seluruh.’

‘Kau’ yang ‘penuh seluruh’ itu tak mungkin Tuhan yang diperkecil. Ibn ‘Arabi, sufi dan pemikir besar Spanyol pada abad ke-12, menyebutnya sebagai ‘Yang Mutlak’ (haqq). Artinya, ‘yang paling tak dapat ditentukan dari semua yang tak dapat ditentukan,’ ‘ankar al-nakirat.’ Ia gaib segaib-gaibnya, Ia ‘yang paling tak dapat diketahui dari semua yang tak diketahui.’ Ia tak dapat diketahui karena Ia melampaui semua kualifikasi yang berlaku di dunia manusia.

Tapi manusia sering menyembah Tuhan yang diperkecil. Kadang-kadang mereka perlakukan Tuhan sebagai penguasa dalam sebuah wilayah, raja dengan batas tegar. Kini banyak yang mengira bahwa ketika Quran turun dan menyebut nama itu, ‘Allah’, Islam hendak memperkenalkan sesosok tuhan lagi ke dalam pantheon yang telah sesak.

Seakan-akan ‘Allah’ bukanlah nama yang dipakai oleh orang Arab di zaman pra-Islam, baik yang jahiliah maupun yang hanif, baik yang politheistis maupun yang Kristen. Seakan-akan ‘Allah’ semata-mata Tuhan-orang-Islam yang bertakhta di sebuah kerajaan yang beradat-istiadat tersendiri.

‘Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan kami,’ kata kaum Fundamentalis Kristen yang melihat dunia Islam dengan waswas. Seakan-akan Tuhan-orang-Kristen, Tuhan-orang-Yahudi, dan sederet tuhan yang lain, bersaing —persis seperti Tuhan yang cemburu dalam sajak Zarathustra.

Mungkin sebab itu para rasul perlu datang lagi. Tapi bisakah? Saya coba renungkan lagi Fusus al-Hikam (ditulis pada tahun 1229), melalui Sufism and Taoism, uraian yang tekun dan terang dari Toshihiko Izutsu, ilmuwan Jepang yang jadi penafsir utama Ibn ‘Arabi.

Saya kini kian tahu kenapa Tuhan adalah Yang Mutlak. Tapi kita agaknya hidup di dunia yang dikuasai oleh ahl ‘aql wa-taqyid wa-hasr, mereka yang mendekati Yang Gaib seraya ‘mengikat, membatasi, dan mengekang.’ Tuhan pun diperkecil.

Pada akhirnya Ia hanya Ilahi yang ditinggalkan.

Tuhan yang seperti itu hadir di mana-mana, tapi seakan-akan variasi dari sebuah patung polisi lalu lintas: sesosok berhala di tepi jalan, untuk mengingatkan, menakut-nakuti, mengawasi. Tuhan bukan lagi sumber dari rahmah al-imtinan’ yang dilukiskan Ibn ‘Arabi: rahmat yang menjangkau siapa saja dan apa saja tanpa mengharapkan apa saja —rahmat yang bahkan bukan sebagai pahala bagi mereka yang berbuat baik.

Dengan Tuhan yang tanpa rahmat seperti itu, kita pun hidup di masa yang ditandai Fehl Gottes: ‘gagalnya Tuhan datang,’ kata Heidegger. Meskipun nama-Nya disebut terus-menerus, ‘dunia telah menjadi tanpa penyembuhan, tak suci.’ Sebaris sajak Chairil mungkin mengungkapkan hal itu: ‘Caya-Mu panas suci/tinggal kerlip lilin di malam hari.’

Adakah di sini kita berbicara tentang ‘sekularisme’? Rasanya tidak. Mungkin kita justru berbicara tentang suasana ketika ‘yang suci’ telah jadi banal, ketika ‘yang kudus’ diletakkan sebagai rutin hidup sehari-hari, dan mengurus tetek-bengeknya. Pada saat itu memang ‘Tuhan’ ramai-ramai dipasarkan dan dipamerkan. Tapi ia diletakkan di sebuah kotak, seperti seraut pohon bonsai.

sediikit gubahan dari:

http://ans4175.tumblr.com/post/32770399107/pada-akhirnya-ia-hanya-ilahi-yang-ditinggalkan

Kail Ilmunya #2

Bismillahirrohmaanirrohiim,,

Termenung sebentar, sang muda-mudi yang sedang mengikuti kuliah IF3xxx, sekali-kali dilihatnya jam berharap waktu bubar kuliah segera tiba. Hmmm, kondisi ini pasti sudah sering dialami oleh pelajar yang “katanya” mau menuntut ilmu. Kok bisa ya? bisa aja lah.. namanya juga manusia yang masih sering dilanda kejenuhan. Namun jika kondisi ini merundung sang mahasiswa terus-menerus apakah ini menjadi hal yang wajar? ? ..

mari-mari evaluasi kawan! Perlu waktu sejenak untuk flash back. perlu adanya upgrade kembali niat awal kita datang ke tempat kuliah untuk menggali ilmu. sudah berkorban banyak untuk menghadiri kuliah, tapi ilmunya melesat terbang entah kemana. kan sayang! Ah, dari dahulu pun Rasululloh sholallohu ‘alaihi wasallam telah mewanti-wanti ummatnya untuk perhatian dalam ilmu. Selain memperbaiki niat, perlu juga usaha dari penuntut ilmu ini untuk mengikat ilmunya agar dengan membantu menangkap dan memahami ilmu.

Berikut gambaran pesan beliau bagi para pengais ilmu seperti kita:

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda :

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ

“Ikatlah ilmu dengan kitab (yaitu : dengan menulisnya)” [Hadits shahih dengan keseluruhan jalannya sebagaimana diterangkan dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 2026]. **

Tsumamah bin ‘Abdullah berkata, “Anas berwasiat kepada anak-anaknya, ‘Wahai anak-anakku ikatlah ilmu itu dengan tulisan.”

kurang lbh semakna berkata Al-Imam Asy-Syafi’i Rahimahullah dalam Kitabnya (Diwan asy-Syafi’i): Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya.

Begitulah para pendahulu kita mengawalinya, memberikan contoh bagi kita sebagai generasi penerus mereka.

** Hadits ini seringkali diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib Radhiallohu Anhu, sehingga kalau mendengar perintah ini pasti ingatnya pada Ali, betul tidak? 😀

Satu Malam, Sepuluh inspirasi

@Sekre 1 HMIF

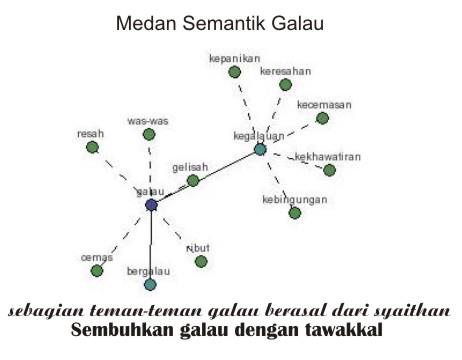

GALAU-TUGAS BESAR

Salaamun’alaikum. .

Saat ini mahasiswa prodi IF-STI sedang ada pada masa-masa hektik!!

dihadang dengan jutaan Tugas Besar (hyperbol)

dan bawaannya pada galau, waaaah itu mah biasa! Pelampiasan??. . ya pelampiasan pada hal yang manfaatnya defisit!

Sayang sekali kan, kalau waktu terbuang secara percuma??

ayo jangan terlena dengan galau-galauan. . Segera obati dan tangani dengan benar! supaya penggunaan waktu lebih berarti

Mencari kedamaian dengan langkah yang benar!!

MUSLIF 2012

Pecinta Ilmu #1

Umar radhiyallahu ‘anhu juga bekerja, ia berdagang.

Malah ditugaskan untuk menguasai salah satu pasar di Madinah. Namun gairahnya mencari ilmu tidak lekang oleh uang. Ia pun berbagi peran dengan tetangganya. Jika hari gilirannya berdagang, ia meminta tetangganya itu untuk menghadiri majelis Nabi shallallhu ‘layhi wasallam. Jika hampir malam tiba, Umar radhiyallahu ‘anhu pulang bekerja, demikian juga tetangganya itu dari majelis ilmu. Ketika itu Umar radhiyallahu ‘anhu memintanya menjelaskan kembali ilmu yang diperoleh dari Baginda Nabi, padahal kelelahan baru saja menderanya di pasar!

Berbeda dengan kita, terlalu banyak alasan, jika ditanya mengapa tidak mencari ilmu,

alasannya “lelah berfikir”,

apalagi ketika telah mulai masuk dunia kerja

nastaghfirullah lii wa lakum.

Komunitas Muta’addib

Bandung

KHUSNUL KHATIMAH,, mau? :)

[GENDER]

Gender

“Tidak adil” dan “tertindas” adalah dua bekal gerakan feminism dan kesetaraan gender. Wanita diseluruh dunia ini dianggap tertindas dan diperlakukan secara tidak adil. Wajah peradaban umat manusia memang diwarnai oleh dua kata tersebut. Tapi masing-masing peradaban memiliki solusi masing-masing.

Islam lahir disaat peradaban jahiliyah tidak dan salah menghargai wanita. Anak wanita yang tidak dikehendaki harus dikubur hidup-hidup. Tapi wanita saat itu juga berhak menikah dengan 90 orang suami. Keperkasaan Hindun, otak pembunuhan Hamzah, sahabat Nabi, adalah bukti keperkasaan wanita.

Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi Islam untuk menyamakan hak laki dan wanita secara mutlak 50-50. Misi Islam tidak hanya membela wanita tertindas tapi juga mendudukkan wanita pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam Islam, disifati sebagai adil. Islam justru meneguhkan hubungan laki dan wanita dengan merujuk pada watak dasar biologis dan implikasi sosialnya.

Barat lahir disaat wanita ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Sebutan feminis, konon memiliki akar kata fe-minus. Fe artinya iman, minus artinya kurang. Feminus artinya kurang iman. Terlepas dari sebutan itu, yang pasti nasib wanita di Barat sungguh buruk. Mayoritas korban inquisisi adalah wanita. Wanita dianggap setengah manusia. Contoh kasus penindasan tidak sulit untuk ditelusur lebih lanjut.

Dari negara-negara Barat solusi tidak lahir dari ajaran agama. Solusinya datang dari tuntutan masyarakat wanita, berbentuk gerakan feminisme. Mulanya hanya ingin memberantas penindasan dan ketidak adilan terhadap perempuan. Tapi, tidak puas dengan itu, para feminis di London tahun 1977 merubah strategi. Mungkin mengikuti teori Michael Foucault, feminism bisa menghemoni dunia dengan menjual wacana gender (gender discourse). Persis seperti Amerika memberantas teroris. Biaya meliberalkan pikiran umat Islam lebih murah dibanding biaya menangkap teroris.

Nalarnya cemerlang, penindasan dipicu oleh pembedaan dan pembedaan disebabkan oleh konstruk sosial, bukan faktor biologis. Jadi, target wacana gender adalah merubah konstruk sosial yang membeda-bedakan dua makhluk yang berbeda itu.

Konon, gender juga membela laki-laki yang tertindas, tapi ketika wacana ini masuk PBB tahun 1975 konsepnya berjudul Women in Development (WID). Sidang-sidang di Kopenhagen (1980), Nairobi (1985), dan Beijing (1995) malah meningkat menjadi Convention for Eliminating Discrimination Against Women (CEDAW), bukan CEDAM. Namun, ketika dijual ke pasar internasional programnya diperhalus menjadi Gender and Development. Dan ketika menjadi matrik pembangunan menjadi Gender Development Index (GDI). Suatu Negara tidak bisa disebut maju jika peran serta wanita rendah. Untuk mengukur peran politik dan social lain wanita dibuatlah neraca Gender Empowerment Measure.

Indonesia, tak ketinggalan segera ikut arus. Pemerintah lalu membuat Inpres No.9/2000 tentang pengarus utamaan Gender dalam pembangunan. Kini bahkan sudah akan menjadi undang-undang. Padahal enam Peraturan Pemerintah, empat Peraturan dan satu Instruksi Menteri serta satu kebijakan Kementerian tidak berjalan. Tidak semua wanita menginginkan kesetaraan.

Memang preseden historis gerakan ini memang hanya di Barat. Gerakan seperti ini tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Tapi, wacana ini tiba-tiba menjadi universal dan menjelma menjadi gerakan internasional dan wajib diikuti oleh umat Islam. Bahkan ketika wacana kesetaraan gender ini disorotkan kepada agama-agama semua agama seperti diam. Semua agama bias gender. Nyatanya memang dalam Islam tidak ada Nabi wanita, dalam Katholik tidak pernah ada Paus wanita. Juga sami dalam Hindu, Bhiksu dalam Buddha adalah laki-laki.

Ketika Negara-negara di dunia diukur prosentase kesetaraan gendernya, tidak ada satu negarapun yang dapat mencapainya secara sempurna. Jika pun tercapai tidak menjadi indikasi bahwa Negara itu maju. Keterlibatan wanita di negara Cuba dibanding Jepang terbukti lebih tinggi, tapi tidak terbukti Jepang lebih mundur. Bahkan Indonesia lebih besar dari Jepang atau sama, tapi tidak ada pengaruh pada kemajuan.

Di Indonesia wanita-wanita di kampung dianggap tertindas karena mereka mengerjakan kerja laki-laki. Tapi di Pakistan, khususnya di kawasan utara, wanita tidak boleh bekerja dan hanya tinggal dirumah. Ini pun dianggap tertindas.

Masyarakat Islam secara konseptual maupun historis tidak menjunjung konsep kesetaraan 50-50. Dihadapan Tuhan memang sama, tapi Tuhan tidak menyamakan cara bagaimana kedua makhluk berlainan jenis kelamin ini menempuh surgaNya. Meski tidak berarti peran wanita dalam Islam dikalahkan oleh laki-laki, Islam mengatur peranaan sosial wanita dari aspek yang paling mendasar yiatu biologis. Sebab dalam konsep Islam aspek biologis terkait erat dengan aspek psikologis dan bahkan saling mempengaruhi.

Bahkan, seperti dikutip Ratna Megawangi, Time edisi 8 Maret 1999 memuat artikel berjudul The Real Truth About Women Bodies. Ide pokoknya wanita secara alamiyah, biologis dan genetik memang berbeda. Tidak mudah merubah factor ini dalam kehidupan social wanita. Maka dari itu perjuangan meraih kesetaraan gender bukan hanya tidak mungkin tapi juga tidak realistis.

Jika demikian adanya, kita berhak bertanya. Apakah gerakan pengarus utamaan gender benar-benar untuk membela kepentingan wanita sesuai aspirasi dan kodratnya? Ataukah hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan tren kultural dan ideologis dunia yang kini dibawah hegemoni Barat? Pendek kata apakah wanita benar-benar memerlukan kesetaraan?

Bagi Muslim apa yanag salah pada gerakan ini? Salahnya ketika merubah konstruk sosial, agama tidak diperdulikan. Tafsir-tafsir para pemikir liberal bersifat sepihak, tendensius dan melawan arus para mufassir yang otoritatif dalam tradisi ulama Islam. Jika para anggota DPR meluluskan undang-undang ini tanpa mempertimbangkan dampak keagamaan maka Undang-undang itu dijamin sedang menabur angin dan segera menuai badai. Wallahu a’lam.

[Oleh Dr. Hamid Fahmy- Direktur INSIST, Jurnal ISLAMIA- Republika, Kamis 22 Maret 2012]